當前位置: 首頁>理論宣傳

陳友康: 風徽追仰三百年:寫韻樓題詠升庵詩考論

來源:昆明學院學報

明世宗嘉靖三年(1524),楊慎因“大禮議”忤朱厚熜,被廷杖后“長流永昌,永不敘用”,終老滇南。今年恰是升庵謫滇500周年,《昆明學院學報》推出“楊慎入滇五百周年紀念”專欄,是對升庵入滇的紀念和致敬,對推動升庵研究有積極意義,也是傳承發展云南優秀歷史文化的有益舉措。

楊慎是“百科全書式”的文化巨人,是明朝文化的標志性人物,也是中國文化史上的一流人物,其氣節、才學、遭遇和成就讓他始終是話題人物,學界和民間津津樂道。21世紀以來,全國楊慎研究進入新階段,文獻整理、生平研究、學理闡釋不斷拓展和深化,成果累累,升庵的品格、文化成就及其價值、文化史地位得到進一步闡發和凸顯。升庵家鄉四川尤為重視,2018年1月,四川大學成立楊慎研究中心,為四川省哲學社會科學重點研究基地;同年4月四川省楊慎研究會成立。中心和學會組織開展楊慎研究,推出了系列成果。湘潭大學文學院形成楊慎研究團隊,編纂《楊慎全集》,列入“十四五”國家重點圖書出版規劃。全國各高校研究楊慎的博碩士論文屢見不鮮。升庵研究呈現欣欣榮景。

升庵在滇35年,云南是其第二故鄉,他對云南文化影響之大,罕有倫比;其文化成就,主要是在云南取得的。李一氓先生曾為新都楊升庵紀念館題詞說:“升庵功業,當以在云南推行中原文化,使漢族文化與邊疆少數民族文化相結合與融化,對中華民族成長有貢獻。”滇人敬之愛之,“風徽追仰三百年。”但當代云南的楊慎研究卻頗為冷落,研究隊伍、產出成果、學術影響與其在滇成就和貢獻極不相稱。2023年7月,西南林業大學人文學院發起,并與云南大學文學院等首次主辦“楊慎與云南文化學術研討會”,在冷清的水面濺起一片浪花。會上有學者指出,云南的楊慎研究,“官方缺位”“學者缺位”,云南對不起楊升庵,引起強烈共鳴。會議指出,云南具有獨特學術優勢,在深入開展楊學研究中大有可為。

本專欄刊發3篇論文,茶志高文從一個側面印證了李一氓老的卓論,闡明了升庵詩對構建中華文化共同體的意義。高云翔文通過對升庵詩中“滇海”地理意象多層意蘊的辨析,揭示升庵在滇心路歷程和詩歌特征,雖不無稚嫩,然銳氣可嘉。拙文屬升庵接受史研究,通過考論寫韻樓題詠升庵詩,證明歷代文化人對他的崇仰和他綿綿不絕的影響,并闡述了他和云南的雙向互動關系、名賢遺跡的感發作用。三文均有角度新穎、以小見大的特點。

當前,推進中華優秀傳統文化的創造性轉化和創新性發展,賡續歷史文脈、建設中華民族現代文明是黨和國家的文化戰略,加強對楊慎這位“對中華民族成長有貢獻”的杰出文化人的研究,就有重要現實意義。期望有更多云南學人研究升庵,將其人品風范和文化成果轉化為當下精神資源,為建設中華民族現代文明做貢獻。

楊慎是明代最杰出的文化人之一,因“大禮議”被永久流放云南,于其本人而言,是要付出一生代價的悲劇,對云南而言,卻是千載難逢的機運。一是他居滇35年,遍游南中,寫了表現云南自然和人文景觀的大量詩文,及《滇載記》《滇候記》《云南山川志》諸書,讓云南之美傳揚天下。二是在他的帶領和影響下,云南文學迅速崛起,達到歷史高峰。朱庭珍《筱園詩話》卷二說:“滇中風雅,實開于升庵,故有楊門六君子之稱。當時以媲蘇門六君,文采風流,極一時之選,亦吾滇藝林佳話也。”他是云南文化的不朽功臣。

因此,楊升庵受到滇省紳民普遍崇敬和紀念,“風徽追仰三百年”(林則徐《寫韻樓拜楊文憲公像》)。生前,云南士人、官紳與之交游唱酬,接其謦欬,睹其風采,沐其德澤,而他啟導提撕,氣運大開,云南文壇遂呈彬彬之盛;去世后,不同時期的學人、官員造訪其遺蹤,追慕其德業,故題吟之作連篇累牘。湖北江夏人程封清康熙間任南寧(今曲靖麒麟區)知縣時撰《楊升庵先生年譜》,輯錄明清38家與楊慎唱酬及挽悼詩,都為一卷,附于《年譜》之后。劍川趙惠元道光間纂《楊文憲公寫韻樓遺像題詞匯鈔》(以下簡稱《匯鈔》)一卷,收錄彼時所見清人詠升庵遺像詩作。今人王文才撰《楊慎學譜》專設《交游詩鈔》,輯錄從(明)張含到近人楊庶堪64家與楊慎唱酬及題詠詩詞。王書所收已頗為可觀,但遠未完備,滇詩人詠升庵詩作在滇詩別集中層見疊出,蜀中和全國其他省題詠詩亦應不少,實難窮盡。足見升庵之受人尊崇。

升庵在滇,廣受歡迎,故遺跡眾多。其中,昆明西山高峣碧峣精舍(今升庵祠)和大理點蒼山寫韻樓最負盛譽,參謁名人絡繹不絕,題詠之作遂夥,構成升庵崇仰史和接受史的華彩篇章。本文論寫韻樓題詠詩,從一個側面切入,在考實的基礎上,闡發重要文本之意蘊,彰顯升庵人格光輝和成就,進而辨析其在大禮議中的行為之意義,揭示他與云南的雙向互動關系、名賢遺跡的重要價值等。

點蒼山感通寺,亦稱蕩山寺,升庵改稱海光寺,是大理最著名的佛寺之一,風景奇勝。(明)陳文纂修《景泰云南圖經志書》卷五載:“感通寺,舊名蕩山,又名上山寺,唐僖宗時所創也。去府治十里許。寺有三十八院,林木蔥篟,優雅迥絕,甲于諸寺。”清黃元治《蕩山志略》卷上說:“蕩山在圣應峰之麓。世傳東方阿闍佛來山說法,先期洱海龍王吐水滌蕩,因名。”蕩山又稱班山。“感通”得名之由,明初云南布政使張紞《感通寺記》(李元陽《萬歷云南通志》卷十二《大理府》)載住持無極的解釋說:“一事最為靈異,此寺所成之日,住持者焚香默禱,一夕,有佛像自城中飛來奠于位,即今大雄殿未燔之佛也。”所謂洱海龍王吐水滌蕩,佛像受僧人之虔誠所感從大理城中自動飛來落于佛座,且燒不壞,都是信徒“自神其說”,姑妄聽之。無極在傅友德平大理不久于洪武十七年(1384)率僧人到南京朝覲明太祖,獻花獻馬獻賦,陛見時馬嘶花放,太祖大喜,予以優禮,并御制詩18首贈之(見無極《朝天集》,《云南叢書》本),無極勒石膜拜,遂為鎮寺之寶;楊升庵在感通寺著書,李元陽將其住處命名為寫韻樓;徐霞客游寺;擔當晚年住錫,圓寂后葬于此,這些逸事使感通寺名重滇中。擔當聯曰:“寺古松森,西南攬勝無雙地;馬嘶花放,蒼洱馳名第一山。”

二、寫韻樓升庵遺像:長奉真形照青史

近些年,文學圖像學興起,文學與圖像的關系成為新的學術增長點。考察文學家畫像是文學圖像學的研究內容之一。北京大學藝術學院教授李洋說:“圖像進入墳墓卻是為了對抗死亡,圖像永遠對當下敞開而擁有恒久的魅力,重解圖像極具價值。”流傳于世的文學家圖像更有“對抗死亡”的意義。已去世的文學家,通過畫像保留其神采,向后人“敞開”,供后人瞻拜,并激發文學家創作詩文(題詩題跋作記),使圖像承載的意義不斷增長、豐富,而逝者精神借以長存、光大,也是很有魅力的事情。對升庵遺像的接踵題詠,證明了這一點。

“升庵生前,已有造像,卒后傳寫滇蜀,遍行海內。”寫韻樓舊懸升庵遺像,始于明末清初。趙惠元《匯鈔》小引說:“道光壬寅(1842),榆城院試后,游班山,宿海光寺,登寫韻樓,拜楊文憲公遺像,為明季蒙化遺老陳翼叔摹自昆明李近樓圣謨家,以寄雪老禪師,懸之樓上。二百年來,題詠已滿,剪燭雒誦,留連不忍去,既裒錄為卷,俟刻而詠之。”書中有明著名遺民詩人陳佐才(翼叔)識語曰:“此像得于會城李近樓先生家,摹寄雪老禪師,懸于班山寫韻樓,以不忘升庵。先生于嘉靖丙申間常住此樓,著《六書轉注》之遺跡。”這是關于寫韻樓升庵遺像的最早記載,是趙惠元從遺像上鈔錄的,交代了遺像來源。此像林則徐道光二十九年(1849)仍見之。辛亥年(1911),趙藩游感通寺,見寫韻樓已毀于兵燹,“僧言像幀亦久不存”(《匯鈔》卷首趙藩題識)。蓋毀于咸同滇亂。

李圣謨詳情已不可考,只知他與升庵有交情。程封代理昆明知縣時,訪升庵遺跡,從圣謨裔孫、生員李賢喆家得升庵遺像而摹寫之,并作《像贊》,一同刻于《楊升庵先生年譜》卷首。《像贊》序說“祖近樓與太史交”,則李圣謨家畫像應作于升庵生前,其來有自,是較為接近升庵原貌的。王文才先生認為:“滇中傳寫,以昆明李近樓家藏為祖本。”

考《蕩山志略》,雪老禪師應是廣廈。《志略》卷上《人物》曰:“廣廈,號廣雪,安寧州沈氏儒家子也。幼時聞經聲佛號,輒踴躍不已。及長,善病。流寇入滇,親亡家破,遇擔當和尚,遂剃發從游,入水目山參無住和尚受戒法。住師命參‘無’字有省,時時請益,皆契宗旨。后隨擔當入雞山閱大藏,愈拓冥悟。已,乃住班山,罄力修葺。衣缽之外,絕無長物。人謂其靜虛若谷,能斷葛藤,真無忝于師承云。”“流寇”指孫可望大西軍殘部。無住洪如是明末清初滇中著名高僧,擔當從其剃度,廣廈是擔當弟子,亦從無住受戒,陳佐才系擔當摯友,與僧人交往密切,且時代相若,“雪老禪師”者,當為廣雪之敬稱也。

畫面升庵形象,王文才先生以為是杖履圖,并認為是據升庵生前請人摹寫之圖仿制。他說:“此像乃仿宋人寫東坡儋耳出游之意,即滇中所傳升庵杖履圖。圖作方巾野服,拄杖行游之態,仿東坡拄杖圖意,有別于家像冠裳高座,實楊門師友所傳小影。從李(近樓)本出者,一在大理寫韻樓,一在高峣太史祠,各有摹本及石刻,流傳不絕。”寫韻樓石刻像,李根源1912年到大理處置滇西事變,游感通寺時曾見之:“大理感通寺即升庵寫韻樓故址,與升庵曳杖石刻像,壬子(1912)之夏偕張督文光瞻拜之。”(由云龍《高峣志》下卷)未提畫像,則此前已毀。復考嚴遂成《拜升庵先生遺像》“兵火銷沉后,丹青尚儼然。鶴癯掄杖骨,松老著書年”,林則徐《寫韻樓拜楊文憲公像》“雪鬢霜髭寫旅愁,芒鞋竹杖恣詩料”,孫士毅《題升庵先生畫像》“如何曳杖疏閑貌,洱海行吟墮瘴煙”,均突出“拄杖行游之態”,足證王先生的推斷是可靠的。

寫韻樓升庵遺像向登樓的詩人“敞開”,他們頂禮膜拜,寫了許多詩,構成獨特的文學景觀。遺像讓升庵風神長存,“長奉真形照青史”(林則徐《寫韻樓拜楊文憲公像》),而詩人的吟詠更是讓他始終活在當下,確實有“抗拒死亡”的效果。

三、《匯鈔》本寫韻樓詩:才名死后千載重

趙惠元是個有心人,登寫韻樓而匯鈔升庵遺像題詠之作,并系以作者簡介,使詩作未隨遺像俱毀,作者亦可憑其簡介而進一步考知,良可寶貴。趙惠元是趙藩世父,輯刻《云南叢書》時,趙藩弟趙萱從村塾中得鈔本示石禪,“訛舛蠹損,勉事校讎,別鈔一過,乃可成誦”(《匯鈔》卷首趙藩題識),然后收入《云南叢書》付刻而得以流傳,此亦趙氏兄弟一功德。石禪嘆曰:“此卷未罹劫灰,寧非后幸?”

《匯鈔》依次收劉彬、黃元治、王文治、王昶、趙文哲、曹仁虎、張裕榖(河南儀封人,迤東道道臺)、博明、屠可堂、桂馥、楊霆(太和人,河南涉縣知縣)、蘇惇、失名、嚴遂成(浙江烏程人,嵩明知州)及趙惠元14人詩作25首。下面考述其中幾位詩人,并簡析代表性文本。

劉彬,《匯鈔》云:“玉章,霍邱人,流寓永北。”彬,清初人。《乾隆永北府志》卷二十二《流寓》:“劉彬,字玉章,江南霍邱人。善詩文,工草書。總鎮(永北鎮總兵)馬聲延為壺山詩社長,后為總鎮汪一貴內幕,遂家于永。”著有《全滇疆域論》《鐵園囈語集》等。《匯鈔》收其《康熙己巳(1689)正月瞻升庵像》:“當時寫韻人何在?勝跡猶存寫韻樓。若使賈生非痛哭,何緣李白得長流?才名死后千載重,戍客身前一世休。細睹遺容應再拜,予懷渺渺為君愁。”謂升庵因痛哭諫君而被流放,付出一生代價贏得千載重名。

黃元治,安徽黟縣人,康熙十五年(1676)進士,累官至刑部左侍郎,政績突出,“品學為海內推重”(《新纂云南通志·名宦傳六》)。兩度供職云南,康熙二十八年(1689)前后任大理府通判,康熙四十一年(1702)復出任澄江知府,興利除弊,兩袖清風。在滇著《滇南草》,詠大理風物之詩頗多。通判大理時,纂成康熙《大理府志》三十卷、《蕩山志略》二卷,有功大理文獻。他多次游蕩山,作《康熙辛未登寫韻樓瞻升庵先生像》《癸酉再瞻像題于松韻樓》《海光寺寫韻樓懷楊升庵先生再題像上》諸詩。《康熙辛未登寫韻樓瞻升庵先生像》:

威鳳巢禁林,本非炫文采。浮云翳朝陽,駭浪簸滄海。

丹羽觸網羅,蒼鷹踞鼎鼐。吁嗟楊夫子,仗節率寮寀。

瀝血揚昌言,泣叩君門椳。賈生痛哭書,漢文不見采。

謫居萬里余,主圣臣引罪。感恩賜不死,投荒復何悔?

悵望君與親,胸懷獨郁壘。天地憫孤臣,瘴毒不能痗。

草木有陽春,生還應可待。迢迢滇以西,飄零數十載。

題詠滿名山,蒼山尤嵾 。上有高僧廬,海光遺跡在。

。上有高僧廬,海光遺跡在。

嵯峨寫韻樓,筆精吐煙靄。清節留松筠,幽芳結蘭茝。

伊余生何晚,杖履追莫迨。遺像瞻于今,須眉雪皚皚。

中有不死心,捫之發光彩。

康熙己巳為康熙三十年(1691)。詩寫升庵不懼鼎鼐,自投羅網,率同僚痛哭進諫。“瀝血揚昌言,泣叩君門椳”指大禮議中楊慎等200余人跪伏于皇宮左順門,撼門慟哭,“修撰楊慎曰:‘國家養士百五十年,仗節死義,正在今日。’”(《明史》卷七十九)但忠言不被嘉靖帝(漢文指朱厚熜)采納,謫居萬里之外。升庵九死不悔,心中始終忠于君王,而念及親人,不免惆悵。天地同情他,瘴毒不能侵害。他在滇“飄零數十載”,寫了大量詩作,“題詠滿名山”,寫點蒼山的尤為巍峨特出。“筆精吐煙靄”指他在寫韻樓著書賦詩文。扼要描述了升庵遺像特征:手持竹杖,須眉皆白,神采煥然。最后頌美升庵松竹般的“清節”和蘭蕙般的“幽芳”,表達追隨之意。多用比興,意境沉郁,詩藝亦佳。

《海光寺寫韻樓懷楊升庵先生再題像上》其二:

丹青留得謫臣顏,望闕心勞鬢發班。

非是金門歸未得,君恩賜與點蒼山。

說靠畫的摹寫,人們能跨越時空睹升庵容貌。其身在邊陲,心系朝廷,信而見疑,忠而被謗,不免憔悴,鬢發斑白。妙在結句,升庵游點蒼山,住寫韻樓,作詩文彰顯其特征,傳揚其美名,故明世宗懲罰他的行為反而成了“恩賜”。對升庵殘酷,對點蒼山、對云南,倒真是莫大“恩賜”,蚌病成珠,反常合道。

王文治、曹仁虎、王昶、趙文哲均江南名士,聲華素著。乾隆三十年(1765)至三十四年(1769),清高宗為反擊緬甸侵擾,發動征緬之役,王昶、趙文哲從軍入滇,所作滇事詩極多。軍余往來于昆明、騰沖之間,經過大理,游感通寺,瞻拜升庵遺像而題詩。曹仁虎官至侍讀學士,考王昶《曹仁虎傳》(《春融堂集》卷六十五),仁虎未有到南中之經歷,其詩題作《寄題升庵先生遺像》,則是從外地寫寄感通寺,由他人書于遺像者。又,王文才《楊慎學譜》從《新都縣志》輯得孫士毅《題升庵先生畫像》,認為是詠寫韻樓遺像者。孫士毅亦在征緬戎幕,也許曾游感通寺而賦此詩,或未題于遺像,不見于《匯鈔》。

王昶(1724~1806)字德甫,一字蘭泉,號述庵,江蘇青浦人。乾隆甲戌(1754)進士,累官至刑部右侍郎,晚年深得清高宗優遇。是清代“名滿天下”的文學家和學者,著作等身。他兩次入滇,第一次是參加征緬之役,為云貴總督阿桂幕僚。第二次是乾隆五十一年(1786)任布政使。他寫了《滇行日錄》《征緬紀聞》《重游滇軺紀程》《銅政全書》,以及云南題材的詩文,并提攜云南人才,有功云南文化。詩文匯編為《春融堂集》。

王昶撰《春融堂集》

王蘭泉題升庵遺像詩有一個長長的題目:《余以薄譴從軍,往來金齒,每過升庵先生故居,輒作詩志感。今北還,道出龍尾關,博晰齋觀察先屬太和屠大令攜寫韻樓先生遺像來乞題,因題一律,附書舊作三首,用表生平瓣香之愿。然先生忤世廟,卒老貶所;余遭逢圣明,未及兩年賜環,既以自幸,又益悲先生云》,交代了題詩的緣起和目的。晰齋是博明號,察哈爾鑲藍旗人,時任迤西道道臺。屠大令即屠可堂,浙江四明(今寧波)人,時任太和(今大理市)知縣,大令是對縣令的美稱。詩曰:

寫韻危樓瞰洱河,流傳玉貌未消磨。

中朝仕宦羞張桂,北地文章敵李何。

才子相門前代少,詞臣羈跡異方多。

圖形合在靈均廟,暮雨修篁帶女蘿。

“張桂”指大禮議中支持明世宗的張璁、桂萼等人。他們阿附上意,破壞紀綱。此句意為升庵在朝為官,羞與張桂為伍,凸顯其氣節。“李何”指李夢陽、何景明,前七子領袖,此句意為升庵詩文足與李何頡頏。稱楊廷和為內閣首輔、朝廷重臣,楊慎為名滿天下之才子,這樣的家庭很少見。升庵任翰林院修撰,故稱詞臣,他羈留云南,留下很多勝跡。把他比為屈原,受到崇祀。首尾二聯說寫韻樓雄峙點蒼山,俯瞰洱海,環境清幽,襯托升庵“玉貌”之高雅。

所謂“薄譴”是指,乾隆三十三年(1768),王昶任刑部郎中,因受兩淮鹽運使盧見曾鹽引案牽連獲罪罷官,自請從軍報效。阿桂以兵部尚書兼云貴總督掛帥征緬,知王昶乃干濟之才,遂請其從行。乾隆詔許之,讓其“自備資斧效力”《清史稿·王昶傳》,即自籌經費到戰爭前線戴罪立功。他于是年十二月入滇,在滇三年,參贊軍機,草擬文牘。清高宗稱其“久在軍營,著有勞績”,補吏部考功司主事,此即所謂“遭逢圣明”。

王述庵與升庵有相似的遭遇,故對其命運有更深切的感受,多次題詩撰文。在永昌,作《永昌己丑春過楊升庵故居》五律二首、《冬日重經先生故居》七律一首,此即“舊作三首”。在四川,按察使查禮(儉堂)修新都楊慎故居,命名為“升庵雅集”,王昶作《升庵雅集序》(《春融堂集》卷四十)。任云南布政使時巡視永昌,保山知縣王彝象重修升庵祠,作《重建永昌楊文憲公祠堂碑》(《春融堂集》卷五十一),均提到他為寫韻樓升庵遺像題詩事。

王文治是著名詩人和書法家,乾隆二十九年(1764)出任臨安(治所在今建水)知府。征緬時,轉輸軍需,過大理,作《乾隆三十二年觀升庵先生像因題》:

點蒼山翠點書帷,寫韻樓高俯海湄。

自要文章傳賧詔,不嫌張桂太傾危。

脫鞋內殿吟詩日,灑淚朝門議禮時。

同是蜀人同被放,永昌歸較夜郎遲。

說天意要升庵來云南傳播文化,連過度傾軋、迫害他的張璁、桂萼輩都不那么惹人討厭。這是就升庵來滇的客觀效果說的。把升庵和李白類比,突出其豪氣。而兩人同是川人同被流放,太白未到夜郎即赦歸,升庵卻老死貶所,遭遇更慘。

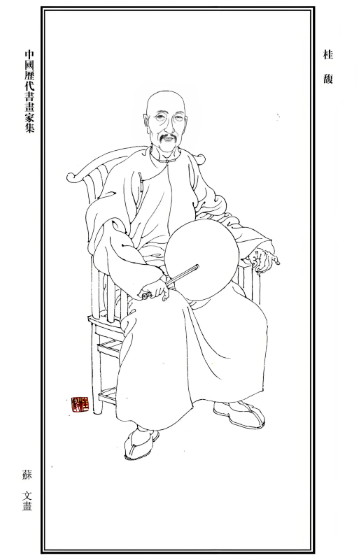

桂馥(1736~1805)字未谷,山東曲阜人,著名書法家和詩人,乾嘉學派巨擘。嘉慶元年(1796)赴滇任永平知縣,轉順寧知縣。嘉慶十年(1805)卒于任所。在滇為官清簡,寫了一些描寫云南風物和社會生活的詩,并著《札樸》等。錢鐘書《昆明舍館作》(《槐聚詩存》,三聯書店2002年版)云:“未谷蕓臺此宦游,升庵后有質園留。”把他和楊慎、阮元、商盤(質園,任元江知府)相提并論,認為都是內地入滇的杰出人物。《匯鈔》收其《嘉慶丁巳曉園廉使屬題升庵先生像》七絕三首。嘉慶丁巳為嘉慶二年(1797)。據《清史稿》卷三百二十五,李亨特字曉園,漢軍正藍旗人,官至東河道總督。乾隆末任云南迤西道,嘉慶初加按察使銜,故稱“廉使”。從此可知,李亨特應有題像詩,但不見于《匯鈔》,似已散佚。道光廣州人鄧潛有《百字令·桂未谷楊文憲公畫像》,說明桂馥曾摹寫升庵像,流傳內地。

桂馥畫像

《匯鈔》所收題詠詩,時間線索清晰,感情真摯。詩作內容,集中于以下數端:一是為升庵遭遇鳴不平,表彰其亮節孤忠,表達追隨之意。二是譴責造成升庵悲劇的張璁、桂萼等人,譏其阿旨求榮。三是指出坎坷遭遇成就升庵的文學業績。四是肯定升庵對云南文學的影響。多位作者是清朝詩壇和學界巨擘,他們由衷敬仰升庵,說明升庵感召力之強。而他們的題詠,讓升庵熠熠生輝。

詠升庵寫韻樓事之詩甚多,《匯鈔》所輯只是題畫詩,數量有限,其他詩更為可觀。升庵健在時,與吳懋等同游感通寺,吳懋即有長篇歌行《寫韻樓歌》(《滇南詩略》卷七,《云南叢書》本)。張含亦有同題長歌(《張愈光詩文選》卷一,《云南叢書》本)。近百年后,擔當又作《寫韻樓歌》(《擔當遺詩》卷三,《云南叢書》本),可并稱三美。茲論擔當詩。

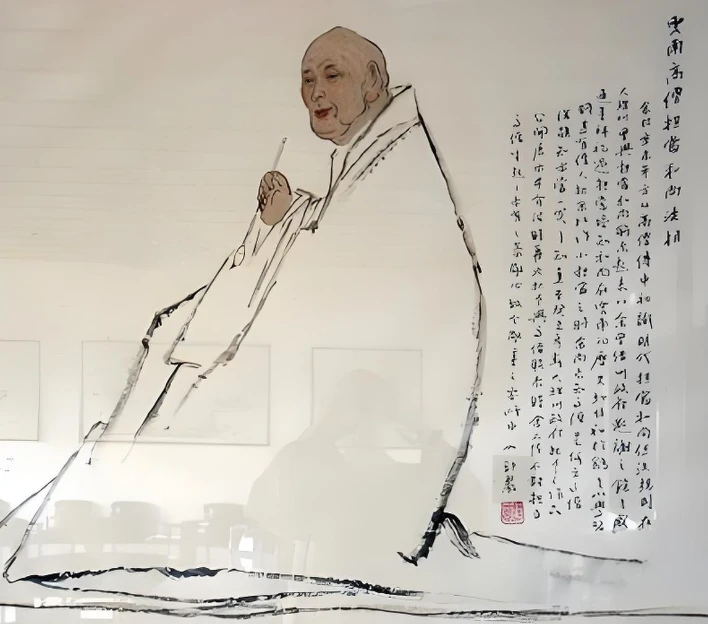

擔當是明清之際全國著名高僧、書畫家和詩人,是云南文化史上的標志性人物。方樹梅《擔當年譜序》說:“擔當大師,詩書畫三絕,而又志節皎然,非一鄉一邑之人物,乃天下之人物也。”“海宇馳譽,金碧有光”。晚年駐錫感通寺,成就“太史名僧共一樓”(萬秉義《登寫韻樓奉懷楊太史及唐大來》,《蕩山志略》卷上)的佳話。《蕩山志略》卷上說:“(擔當)初棲雞足,繼乃卓錫于班山,修楊升庵寫韻樓,坐臥其上,嘯詠自得。”《寫韻樓歌》曰:

君不見撐天拄地惟氣節,丈夫臨難當自決。升庵太史重倫彝,觸犯天威杖以百。悲哉百杖杖不死,詔還荷戈戍金齒。去來常愛點蒼雪,為樓寫韻班山里。書法專學鐵門限,揮毫全用藏經紙。唱酬日日李中溪,詼諧處處弘山子。戍滇四十有余年,每上斯樓獨灑然。搖落風霜公老矣,葉榆千樓俱廢斯樓傳。生憎斯樓太孤絕,高人披覽常不輟。愧我無酒要焙茶,冷灶塵生多扯拽。幾株垂柳忒無情,靠墻倚壁委柴荊。其如窟狐又穴鼠,不憐舊燕與新鶯。梁間阿誰貽此匾?嘉靖丁酉時代遠。靈和之殿已成塵,風光況復忘憂館。山僧無力可重修,巴蜀鄉情重山丘。蜀人首唱諸紳和,金碧輝煌樓上頭。挺霄插漢煙云流,使我一眺即能窮九州。從此聲韻更清越,憔悴腰肢舞不歇。國朝九十狀元郎,公為領袖朝金闕。斯樓若較戍樓高,賴有轗軻成大業。大業既能垂千秋,孤忠焉敢怨遷謫?君不見,關山月!

擔當畫像

五、林則徐《寫韻樓拜楊文憲公像》:要與南人益才智

林則徐是近代偉大的民族英雄,杰出的政治家和思想家,以其人格風范和卓越事功負天下重望。他與云南關系密切。嘉慶乙卯(1819)任云南鄉試主考,公正選才,得士為盛。鴉片戰爭后,流戍新疆伊犁。道光二十七年(1847)赦免返回,次年出任云貴總督,面對大亂將成之復雜局面,“成算在胸,指揮如意,卒能鋤莠安良,大申國憲,不動聲色,未百日而禍亂悉平,吾國近三百年來一人而已”(周宗麟纂修《大理縣志稿》卷九),深得滇人崇仰。著有《使滇吟草》等。

道光二十九年(1849),林則徐到永昌解決漢回紛爭,返昆明路經大理,在迤西兵備道王發越等人陪同下參謁寫韻樓升庵遺像而作《寫韻樓拜楊文憲公像》。詩云:

此詩系七言歌行,洋洋大篇,是寫韻樓題詠升庵詩的集大成之作,表現了升庵流放云南的前因后果、坎坷的命運、卓絕的才華、弘博的學問、正直忠貞的品格、杰出的成就、作者對他的敬仰,以及王發越等重修寫韻樓的情況。說升庵流放云南,依然忠君愛國,關心百姓,匡扶社稷。內容厚重,精神充盈,感情濃郁。藝術上敘事、寫景、議論、抒情結合,從容揮灑,音韻諧婉,搖曳生姿,是歌行體杰作,也是林則徐的代表作之一。下面對其蘊含的幾個問題進行疏釋。

一是升庵“胡粉蠻花”問題。“胡粉蠻花”故事流傳甚廣,對此一癲狂失態行為,有不同看法。一種意見認為,這是升庵為了避禍而自污。王世貞《藝苑卮言》卷六云:“用修在瀘州,嘗醉,胡粉傅面,作雙丫髻,插花,門生舁之,諸伎捧觴,游行城市,了不為怍。人謂此君故自污,非也,一措大裹赭衣,何所可忌?特是壯心不堪牢落,故耗磨之耳。”王世貞認為升庵沒有什么可以忌憚的,不同意“自污”說,而認為他壯心猶在,故以游戲人生方式發泄。瀘州人朱茹隆慶中為副使,作《楊升庵詩集序》云:“用修之謫戍也,世廟每詢于當國者,賴以猖狂廢恣對。已又詢不置,將物色之,禍幾及,當國者又以前語對,得以免。于是用修聞之,惕然骨慄,故自貶損,以污其跡。世乃以縱欲蕩情、批風抹月過用修,亦烏知用修哉?”可見明世宗時刻關注升庵的行為,隨時準備抓其把柄加害,升庵恐懼,“惕然骨慄”,自污之說并非無據。林文忠同意自污說,認為“錦衣豎子嫉如仇”,升庵只能“胡粉蠻花恣冶蕩”,以放蕩之態迷惑嘉靖及政敵。謝章鋌《賭棋山莊詞話》卷四《〈詞品〉大體可觀》條說:“傅粉插花,諸伎扶觴,跡其行事,頗類風狂,然胸中實不知有幾斗熱血,眼中實不知有幾升熱淚!”

二是升庵對云南文化發展的影響。說升庵貶謫云南是天意,目的是讓他增加云南人的才智。說云南地處邊陲,文化落后,沒有人主持詩壇。升庵到滇后,與李元陽(覺林居士)、木公(公恕)、張含(禺山)等切磋唱和、指導提攜,云南詩歌得到大發展,并推動滇詩流傳內地。“公恕能諧中土音”自注曰:“夷酋木君公恕,從先生學詩,先生錄其詩百十四首,曰《雪山詩選》。土司之詩傳于中土自此始。”蘇軾流放儋耳(海南)、韓愈流放潮州,促進當地人文蔚起,升庵對云南的作用,與他們大致相同。并且力諫革除弊政。因此,滇人三百多年仰慕、追隨他的美好風范,對他的祭祀(俎豆)延續億萬年。

此點世所公認。張含《讀毛氏家史》(《張愈光詩文選》卷七)云:“太史逐于滇,克化滇人,向導敏學。”李元陽《送升庵先生還螳川客寓詩序》(《李中溪全集》卷五,《云南叢書》本)云:“榆之士人,無問識不識,咸載酒從先生游。先生舊嘗讀書點蒼山中,著《轉注古音》,以補字學之缺,一時問字者肩摩山麓。先生今日復至,則曩昔問字之士,皆嶄然露頭角,為聞人矣。識者謂:‘先生所至,人皆薰其德,文學用昌。有不及門而興起者矣,況親炙之者乎!’以是從之游者,日益以眾也。”游居敬嘉靖三十七年(1558)任云南巡撫,與升庵有交集,升庵病重時,“數遣醫診視之”,其《翰林修撰升庵楊公墓志銘》(黃宗羲《明文海》卷四百三十四)是關于升庵生平的可靠資料,文中說:“有叩者,無貴賤,靡不應,時出緒言,以誨掖群髦。滇之東西,地以數千里計,及門而受業者恒千百人。”康熙《蒙化府志》卷五《流寓·楊慎》謂:“公憐才造士,有一善皆極為獎勵,故蒙士樂從之游。”連彝族土司左正亦執弟子禮。他對云南文化的影響,確實堪比昌黎之于潮州、東坡之于儋耳,滇人宜以金身鑄之。

三是表達對升庵的崇敬和慰藉。從“我亦投荒未死身”到末尾,先寫自己被貶謫伊犁,遭遇和升庵相比,還更糟糕。幸好皇帝仁慈,重新起用他,持節來到云南。但自己學問無成,感到慚愧,于是借到滇西南解決變亂問題,返回時登寫韻樓瞻拜遺像,焚香頂禮,向他請教。“雪鬢霜髭”兩句描寫升庵遺像的畫面內容:升庵須發皆白,反映他長期貶謫受到的侵害;他穿著草鞋,手扶竹杖,恣情山水,尋找詩料。并說升庵形象與過去在他文集中看到的是一樣的,均惟妙惟肖。最后希望升庵的靈魂歸來,繼續住在寫韻樓,云南平安祥和,大理城鎮無恙,足以讓他像過去那樣徜徉玉洱銀蒼之間。這是對升庵的期盼和告慰。而世事詭譎,林文忠離滇不久,滇亂大熾,綿延近二十年,滇西糜爛,感通寺毀于兵燹,遺像隨付劫灰,令人嘆惋,“悲歌問天”。

林文忠公一代偉人,他對一代才人楊文憲公的致敬,讓我們加深了對升庵的理解和崇敬。

六、余 論

在考論題詠寫韻樓升庵事跡代表性詩人和文本基礎上,尚有三事須進一步申說。

一是對升庵在大禮議中的行為之評價。題詠升庵之詩,多涉及大禮議。楊慎等在議禮中的行為,歷史上存在不同看法。一種觀點認為,他們過于迂執、矯情、偏激,意義不大。清高宗曰:“大禮議起,諸臣不能酌理準情,以致激成過舉。及嘉靖欲去本生稱號,自當婉言正諫,冀得挽回,乃竟跪伏大呼,撼門慟哭,尚成何景象!雖事君父,綱常所系甚重,然何至勢迫安危?顧楊慎則以為仗節死義之日,王元正、張翀則以為萬世瞻仰之舉,儼然以疾風勁草自居,止圖博一己之名,而于國事亳無裨益。”(《御定通鑒綱目三編》之《嘉靖三年七月》條)認為楊慎等“撼門慟哭”的行為是要挾皇帝,危及君王安全,不成體統,“止圖博一己之名,而于國事亳無裨益”,幾乎全盤否定。這是乾隆站在皇帝的立場說的,不乏偏見。清人沈德潛、毛奇齡、趙翼、袁枚等均持此說。詩中亦有此類觀點,康熙著名高僧溥畹《過高峣吊升庵楊太史》(《滇南詩略》卷四六)云:“只為爭一字,空惹許多愁。”《明史》卷一九二楊慎等參加大禮議諸臣傳的贊論說:“大禮之爭,群臣至撼門慟哭,亦過激且戇矣。然再受廷杖,或死或斥,廢錮終身,抑何慘也。楊慎博物洽聞,于文學為優;王思、張翀諸人,或納諫武宗之朝,或抗論世宗初政,侃侃鑿鑿,死節官下,非徒意氣奮發,立效一時已也。”一方面指出他們過于偏激和戇直,另一方面又肯定他們都是正直之士,為國家不顧個人生死得失,氣節可嘉,激勵人們“意氣奮發”,產生長遠的正面效果,可謂持平之論。

寫韻樓詠升庵詩,均高度評價升庵在大禮議中的行為,頌揚其勇于擔當和凜然氣節,肯定其維護正氣的意義。張裕榖《乾隆四十二年瞻升庵先生像》云:“寫韻樓頭意態呈,批鱗風節宛如生。一時議禮同山立,終古須眉照水清。”擔當《寫韻樓歌》說:“君不見撐天拄地惟氣節,丈夫臨難當自決。升庵太史重倫彝,觸犯天威杖以百。”林詩開頭就贊揚升庵“伏闕批鱗”的事跡照耀青史。其深層原因,王昶《重建永昌楊文憲公祠堂碑》說得最為透徹:

當大禮之殷也,人以一身爭之,而公以兩世爭之;及其廷杖也,人以一次受之,而公以兩次受之,茹荼銜酷,千古未有。然衡以往事,定陶共王之議,爭之者史丹;宋濮王之議,爭之者司馬光、程顥。論其世以考其人,公之謫戍,若揭日月而行,彼張璁、桂萼、方獻夫者,蓋冷裦、段猶之徒,何足當一吷哉?世之重公者,多以博學目公,而忘其扶植綱常,激揚風義,有九死而不悔者。

把大禮議與西漢共王之議、北宋濮王之議類比,深刻闡釋了升庵反對尊興獻王朱祐杬為興獻帝對于“扶植綱常,激揚風義”的意義,贊揚其光明正大,勇毅無畏。“公以兩世爭之”指升庵與父楊廷和均是大禮議骨干,并同遭打擊。“世宗以議禮故,惡其父子特甚”(《明史稿·文苑傳·楊慎》),此恨終身未解,故父子落寞以終。而父子亦終身不悔,威武不屈,貧賤不移,浩然之氣,千秋凜然。

二是升庵和云南互相成就問題。升庵入滇,領袖群倫,帶動云南文化發展,澤流千載,世所公認,前文已論之。同時也要看到,云南也成就了升庵,二者實際上構成雙向互動關系。“發憤著書”“詩窮后工”是我國文化創造和文學創作的規律性現象,升庵從玉堂遠竄荒徼,斷絕仕路,陷入逆境,終身未達,使其免除世俗紛擾,于是通過“立言”體現人生價值,集中時間心力于撰述,著書無慮百數十種,以至“明世著作之富,推慎為第一”(《明史·楊慎傳》)。談遷《國榷》卷六十二曰:“慎以卓絕之才,弘博之學,謫滇南,端居深省,發憤著書,神熒理解,垂文表義。”指出其著述與貶謫之關聯。盡管“晚謫永昌,無書可檢,惟憑記憶,未免多疏”(《四庫全書總目提要·正楊錄提要》);或“竄改古人,假托往籍,英雄欺人,亦時有之”(錢謙益《列朝詩集》丙集卷十五),為人訾議,但觀其大者,炳炳烺烺,舉世莫匹,究為文化奇觀,洵“一代之偉人”(吳景旭《歷代詩話》卷七十七癸集中之下)。李贄贊其“才學卓越,人品俊偉,流光于百世”;“岷江不出人則已,一出人則為李謫仙、蘇坡仙、楊戍仙,為唐宋并我朝特出”(《與方讱庵》,《續焚書》卷一)。把他和李太白、蘇東坡并稱蜀中三仙才,而稱“戍仙”者,正是基于其云南經歷。

就詩文論,遠至天南,滇中之壯麗景觀與多樣風情,拓其胸懷,廣其詩料,豐富其人生體驗,而以其靈心高才點化,于是詩文跳出中原窠臼,別開生面。嘉靖翰林院編修楊名《跋南中集鈔》云:“升庵先生履文獻之故步,發宗匠之新硎,早陟詞垣,中遷瘴海,學既淵深,才復卓絕,感時觸物,輒有品題,樂會悲離,實繁摛掞。”王世貞《藝苑卮言》卷七說:“楊修撰之《南中稿》,穠麗婉至,遠勝玉堂之作”“固一代之雄”。王文才曰:“詩歌內容,又多新境,為前人所未備,是以獨樹異幟,雄視一代。”故升庵謫滇,有不幸亦有幸,其遭遇固可同情,而其卓越成就,端賴滇南萬里之行。此義擔當大師“斯樓若較戍樓高,賴有轗軻成大業。大業既能垂千秋,孤忠焉敢怨遷謫”數語,已慨乎言之矣。

三是名賢遺跡對后人的感發作用問題。升庵是云南歷史上聲望最高的人之一,“迄今三百年,而婦人孺子無不知有楊狀元者”(師范《明史稿·文苑傳·楊慎》按語,《滇系》七之七《典故》,《云南叢書》本)。南中士人,更是津津樂道。其芳躅遍布云南,紀念設施亦為古人中最多者,林文忠詩中提及多處,有鳳嬉亭、碧峣精舍、遙岑樓、仰翁樓、寫韻樓。寫韻樓是其中最重要者之一。寫韻樓及升庵遺像,歷代游歷、瞻仰、題詠不絕,正是緣于對升庵的仰慕,和從他身上汲取精神力量的愿望。王蘭泉《升庵雅集序》深刻闡明了這一點:“天下金石有時而泐,棟宇有時而圮隳,獨文章名節之士必不得磨滅也,蓋較諸名位、功業為可久。故讀其文,論其事,或見其遺器,往往慷慨憤激,撫案起立,至于流涕太息而不能已,況過其生平所棲止者歟?”這就是他反復參謁升庵故居并賦詩,對升庵遺像念念不忘的深層原因。其他人亦大致如此。

華夏重賢敬賢,前賢蹤跡稱“芳躅”,追蹤芳躅是效慕前賢的有效路徑。故歷代名賢所到之處,往往有紀念設施,包括名賢遺物、詩文、書畫、碑刻、畫像、雕像、紀念館等。此類設施遍布國中,成為美麗、莊嚴的文化景觀。高人雅士競相趨謁,賦詩作文,文化積淀不斷豐富,最終成為寶貴文化遺產。人們瞻仰遺跡,感受名賢氤氳的精神氛圍,追思其德言功,受到精神洗禮,進而見賢思齊。名賢遺跡對人的感發、凈化和升華作用,實在不可輕忽。傳承發展優秀傳統文化,保護和利用名人遺跡,十分重要。寫韻樓名揚天下,但早已毀滅,大理有關方面可考慮在感通寺重修,并建成楊升庵紀念館乃至愛國主義教育基地,以供人瞻仰、憑吊,接受優秀傳統文化的熏陶,這對賡續大理歷史文脈、發展大理文化及鑄牢中華民族共同體意識都是大有裨益的。

轉自:昆明學院學報

上一篇:念興昌:全面提高統戰干部現代化建設能力 2024-09-03

下一篇: 念興昌:堅持和完善大統戰工作格局 2024-10-05